搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 电子科学与技术 微系统”相关记录517条 . 查询时间(0.935 秒)

中国科学院上海微系统所等开发出可批量制造的新型光学“硅”与芯片技术(图)

光子芯片 集成电路 薄膜

2024/5/9

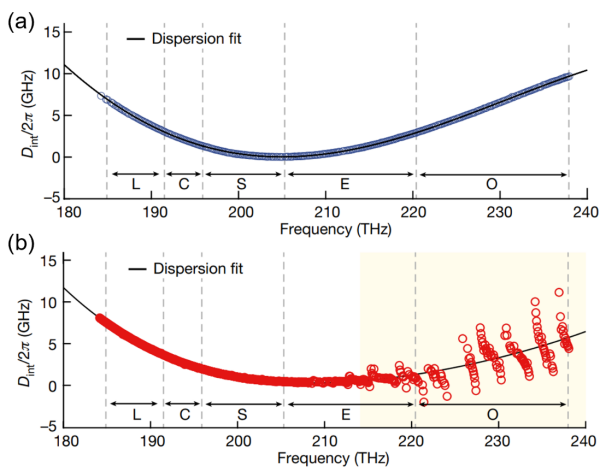

2024年5月8日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展。相关研究成果以《可批量制造的钽酸锂集成光子芯片》(Lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing)为题,发表在《自然》(Nature)上。

上海微系统所助力研制超导神经形态处理器原型芯片 “苏轼(SUSHI)”(图)

超导神经 芯片苏轼 集成电路

2023/10/16

中国科学院计算技术研究所尤海航研究员、唐光明研究员带领的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“上海微系统所”)任洁研究员团队联合攻关,研制了超导神经形态处理器原型芯片“苏轼(SUSHI)”,它是一款基于超导单磁通量子(SFQ)电路的超导计算芯片。该芯片利用上海微系统所超导集成电路设计平台展开设计,采用上海微系统所自主研发的SIMIT Nb03超导集成电路工艺(配备PDK及单元库...

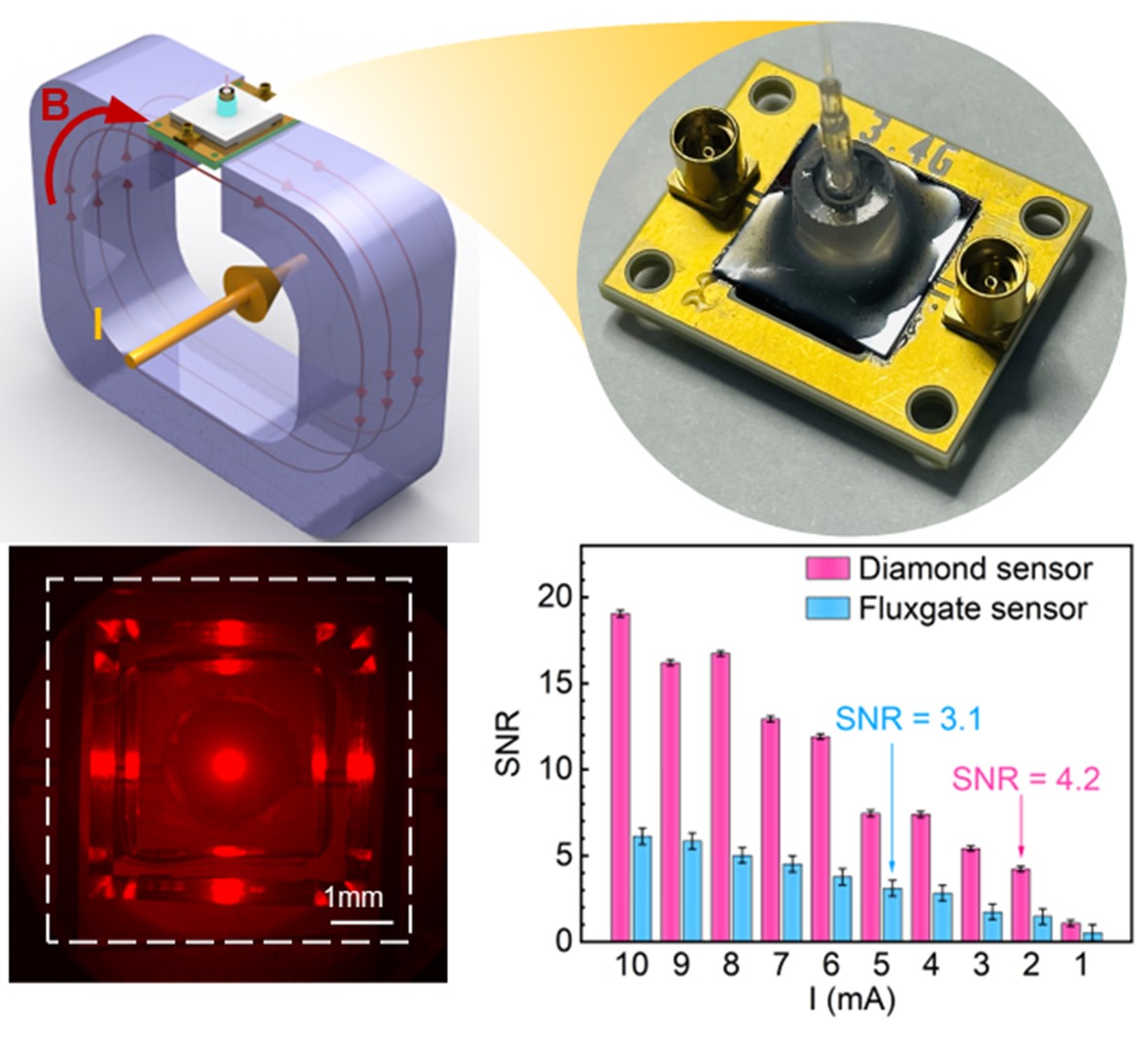

上海微系统所成功研制微型高精度集成钻石量子电流传感器(图)

集成钻石 量子电流 传感器

2023/9/30

电动汽车、智能电网、高速列车等众多新兴工业应用的快速发展对高精度的电流传感器有了更高的要求。与传统电流传感器相比,基于量子效应的传感装置可以利用量子态操控技术来大幅提高测量的精度。这些明显的优势使得基于量子效应的电流传感器在各种应用中具有广泛的应用前景。

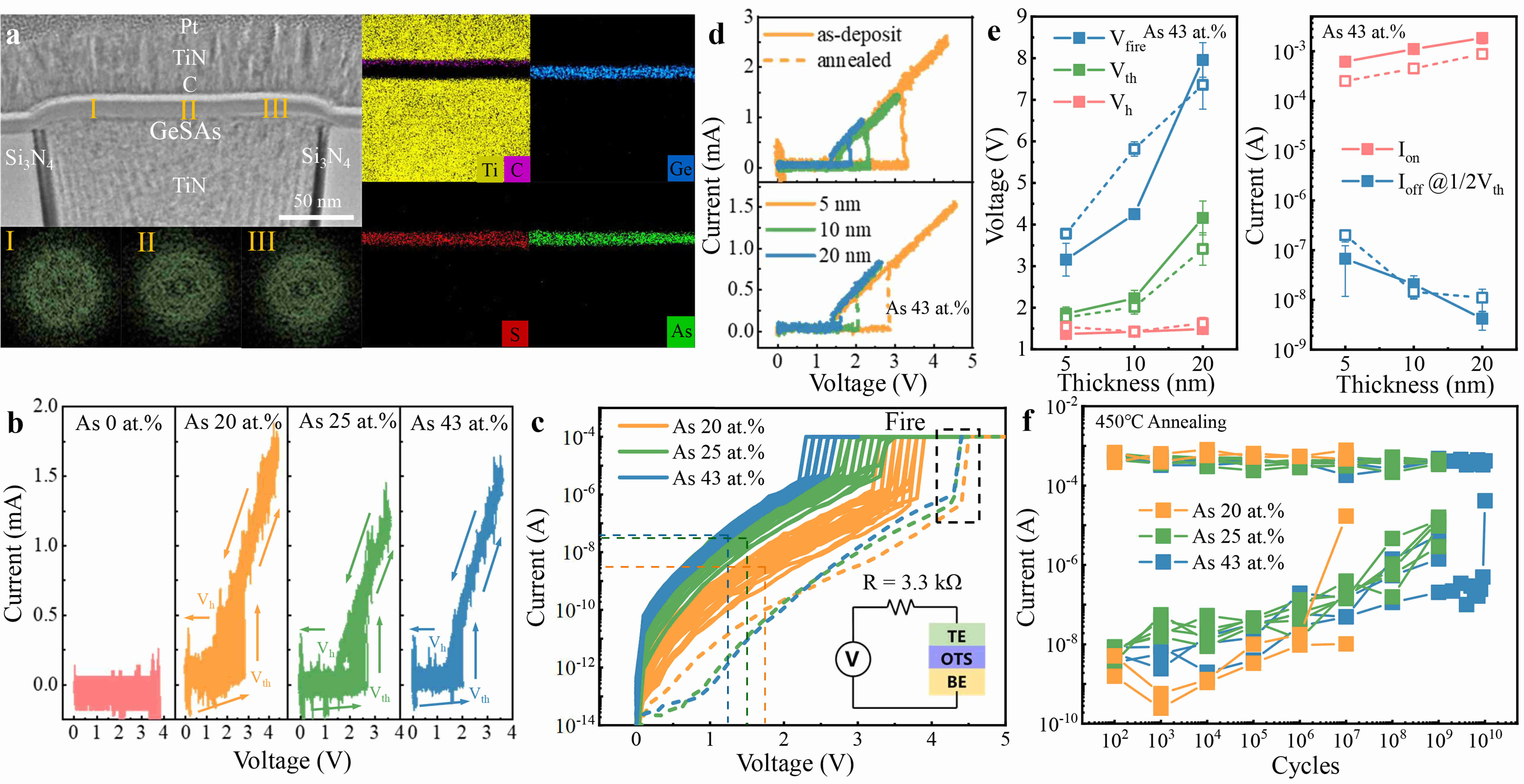

上海微系统所阐明砷在双向阈值开关中的作用机制(图)

毒性元素 半导体 材料砷化镓

2023/9/30

砷(As)是一种高毒性元素,但长期以来一直被广泛用于半导体制造: 通过将砷注入硅衬底制造N型半导体; 同时,砷也是第二代半导体的标志性材料砷化镓的主要成分。此外,砷在相变存储器(PCM)的发现、开发和最终商业化过程有着不可或缺的作用,而相变存储器是一种新兴的存储器技术、,可填补现代计算机中闪存和内存之间的巨大性能鸿沟。早在 1964 年,Northover 和 Pearson 就在砷基铬化物(即 ...

上海微系统所在超导EDA算法研究方面取得重要进展(图)

集成电路 电子设计 磁通量子

2023/9/28

最近,中国科学院上海微系统与信息技术研究所任洁研究员团队在超导集成电路电子设计自动化技术(EDA)研究领域取得了重要进展。研究团队提出了一种基于大规模有限状态机(FSM)分解的超导单磁通量子(SFQ)逻辑时序电路综合方法,利用超导SFQ逻辑门自身的特性与优势提升SFQ时序电路的性能,相关成果于2023年10月以题为“Sequential Circuits Synthesis for Rapid S...

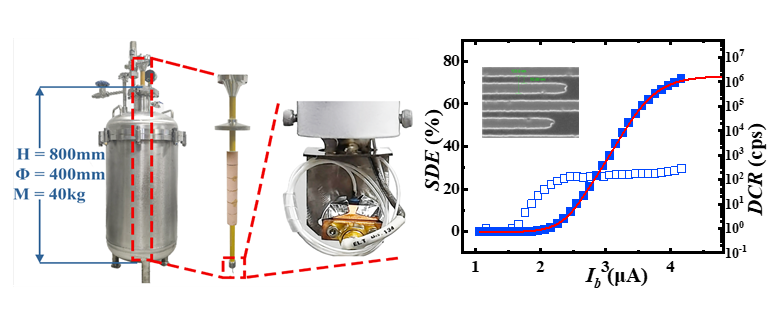

上海微系统所成功研制移动式高效率超导单光子探测系统(图)

超导 单光子探测系统 量子

2023/9/20

2023年9月20日,中国科学院上海微系统所李浩、尤立星团队和赋同量子科技(浙江)有限公司合作,成功研制了基于小型液氦杜瓦(工作温度4.2K)、在1550nm波段系统探测效率超过70%的移动式超导单光子探测系统,为未来开展基于移动平台(机载、车载等)的高性能单光子探应用铺平了道路。相关研究成果以《在1550nm波段探测效率超过70%的移动式超导条带光子探测系统(Mobile superconduc...

上海微系统在超导3D纳米桥结的基础研究方面取得重要进展(图)

超导器件 纳米 电路

2023/8/18

最近,中国科学院上海微系统与信息技术研究所陈垒研究员、王镇研究员的研究团队在超导约瑟夫森结物理与电学表征基础研究领域取得了重要进展。研究团队通过微纳加工与测量表征技术相结合,成功实现了超导3D纳米桥结电流相位关系的精确测量,并揭示了约瑟夫森桥结的电流相位关系随着其几何尺寸缩放的变化规律,为进一步深入研究超导约瑟夫森结的物理与应用提供了有效的实验与分析表征方法。相关成果于2023年8月13日以题为“...

中国科学院上海微系统与信息技术研究所实现六方氮化硼纳米带的带隙调控(图)

六方氮化硼 纳米带 带隙调控

2023/7/14

上海微系统所等实现六方氮化硼纳米带的带隙调控(图)

上海微系统所 六方氮化硼 光电子学器件

2023/7/14

六方氮化硼(hBN)是具有与石墨烯类似的六角网状晶格结构的宽禁带半导体,其大带隙和绝缘性质使其成为极佳的介质衬底材料,同时限制了其在电子学和光电子学器件中更广泛的应用。与hBN片层不同,hBN纳米带(BNNR)可以通过引入空间和静电势的约束表现出可变的带隙。计算预测,横向电场可以使BNNRs带隙变窄,甚至导致其出现绝缘体-金属转变。然而,如何通过实验在BNNR上引入较高的横向电场颇具挑战性。

300mm大硅片是集成电路制造不可或缺的基础材料,对整个集成电路产业的发展起着关键支撑作用。针对我国集成电路制造行业对低氧高阻、近零缺陷等硅片产品的迫切需求,亟需解决大直径、高质量硅单晶晶体生长技术中的氧杂质输运、晶体缺陷调控等基础科学问题,进而开发大直径单晶晶体生长技术,实现特定的晶体杂质、缺陷的人工调控,满足射频、存储等领域的应用需求。

2022年11月11日,上海微系统所传感技术国家重点实验室采用微纳加工技术制备多通道超柔性微电极阵列并集成天然丝蛋白光纤组成的多功能探针(Silk-Optrode),该探针可实现大脑神经信号的精准调控与解析。相关研究成果以“A silk-based self-adaptive flexible opto-electro neural probe”为题于2022年11月8日发表在学术期刊Micros...

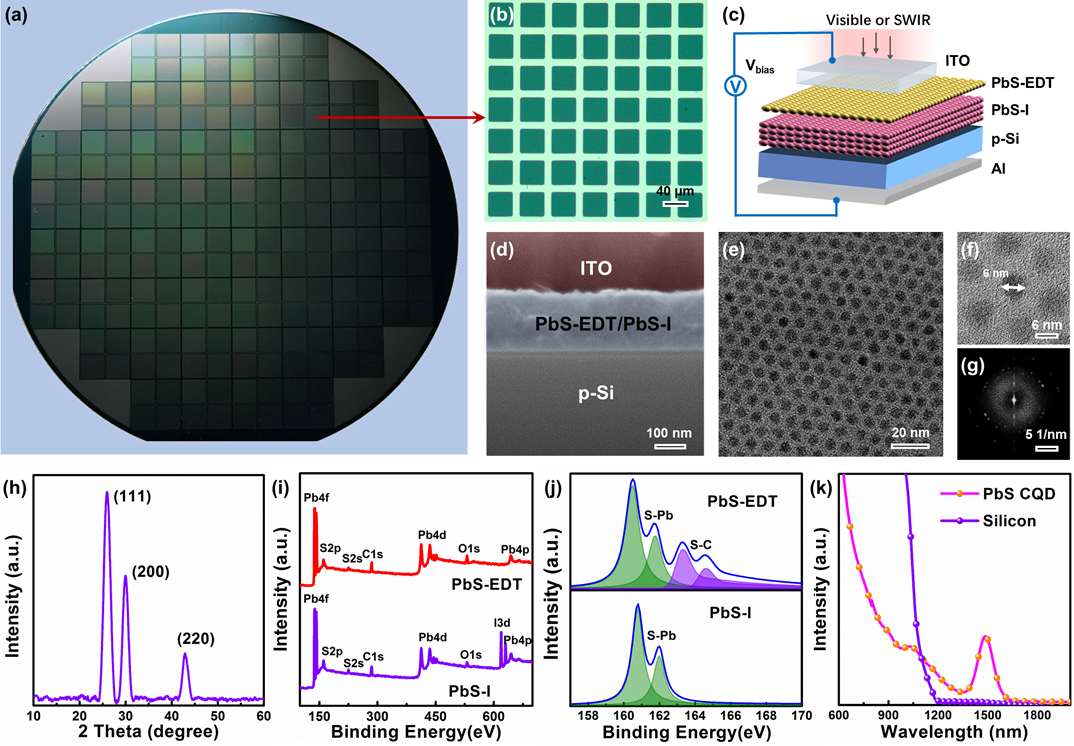

上海微系统所在硅基宽光谱探测研究方面取得系列进展(图)

上海微系统所 硅基宽光谱探测 集成电路

2022/9/11

半导体是信息时代的基石,集成电路是电子信息系统的“脖子”,而硅片是占比最大的集成电路耗材,因此硅基技术的源头和底层创新事关集成电路发展和产业安全。硅因禁带宽度的物理限制,使其无法有效探测到1100 nm以上的红外光波,而探测波段决定探测能力,不同波段反应不同信息,因此将硅基器件探测范围从可见光拓展至红外波段,实现宽光谱探测,具有十分重要的意义,也是科研工作者面临的极限挑战之一。