搜索结果: 16-30 共查到“知识要闻 颗粒学”相关记录67条 . 查询时间(0.879 秒)

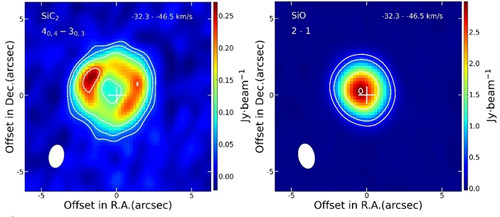

渐近巨星支(Asymptotic Giant Branch, AGB)恒星的星周包层(Circumstellar Envelope,CSE)中含有大量气体分子(已探测到105个),约占星际空间发现的所有分子(超300个)的三分之一。研究星周包层中分子的物理以及化学特征对研究恒星演化具有重要意义。气体和尘埃是星周包层的重要组成部分,二碳化硅(SiC2)分子是富碳AGB星周尘埃颗粒的主要成分之一。Si...

污染源清单是空气质量数值预报最为重要的输入数据之一,是影响预报准确率的关键因子。传统自下而上源清单由于需要收集的信息量巨大、制作成本高,难以快速更新,往往需要1年以上才能更新一次,其不确定性在我国大气污染源排放快速变化情形下会显著增大,给空气质量预报也引入了较大的不确定性。

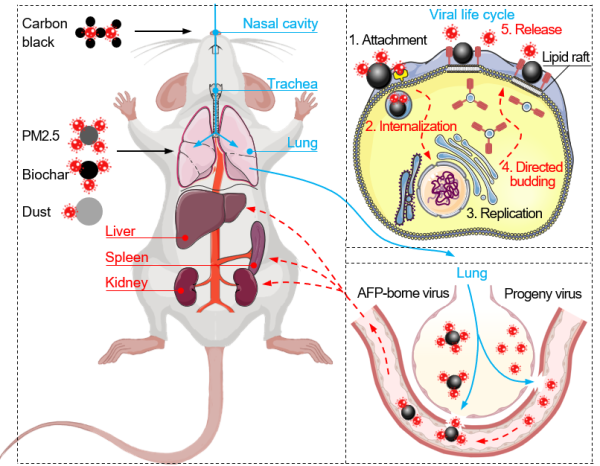

中国科学院生态环境研究中心等在细颗粒物改变流感病毒感染特征方面获进展(图)

细颗粒物 流感病毒 感染特征

2023/6/20

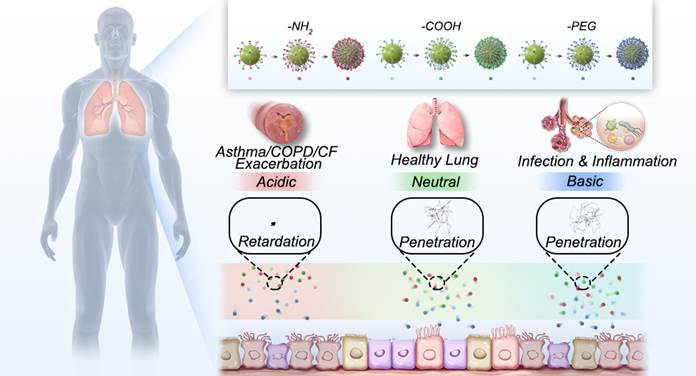

呼吸道黏液层是抵御污染物或病原体侵入的天然防线。然而,黏液层也对呼吸道药物及吸入式疫苗的高效输送造成障碍,同时,黏液微环境在不同生理和病理条件下的变化也对药物递送提出了新的挑战。因此,探究纳米颗粒表面性质和黏液微环境依赖的穿黏机制,设计具有黏液穿透能力的纳米载体颗粒,实现活性成分的高效靶向递送和运输对吸入式疫苗及药物载体的设计具有重要意义。

上海硅酸盐所提出高镍三元正极颗粒重构的液相爆破策略(图)

高镍三元正极颗粒 液相爆破 高锂离子电池

2022/11/6

为提高锂离子电池的能量密度,高镍三元正极材料(如LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2, NMC811)由于其理论比容量高(>250 mAh/g)和低钴含量的成本优势而受到广泛关注。然而,商业上的高镍材料多表现为颗粒团聚的球状二次颗粒形貌,在深度充放电过程中,由晶格畸变产生的应力将导致多晶NMC正极颗粒内部形成微裂纹,进而造成二次团聚颗粒结构的破碎、坍塌等问题,这会损害颗粒间界面电化学接触,造成活...

中国科学院沈阳自动化所在科学智能领域研究取得进展(图)

沈阳自动化 纳米颗粒 电子显微镜

2022/10/19

获取纳米颗粒定量化形貌信息,是科学家探讨纳米颗粒材料性能的重要科研途径,对于推动纳米颗粒材料创新颇为重要。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)是表征纳米颗粒材料形貌的重要工具。然而,扫描电子显微镜和透射电子显微镜产生的图像会因较大的背景干扰和庞大的纳米颗粒数量,使获取纳米颗粒材料形貌信息变得困难。如何在海量而复杂的图像中实时准确地自动获取纳米颗粒定量化形貌信息成为挑战。

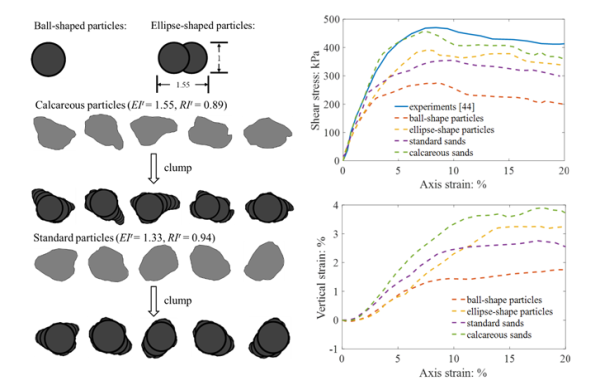

中国科学院武汉岩土所钙质砂颗粒形状虚拟重构研究取得进展(图)

武汉岩土所 钙质砂颗粒 虚拟重构

2022/10/11

颗粒的形貌特征是影响岩土颗粒材料力学特性的重要因素。随着近年来观测手段的发展和计算机技术的成熟,数值模拟方法为科学家提供了新的研究思路。如何在数值模拟软件中重构出复杂且满足形貌特征的虚拟颗粒成为研究面临的首要问题。

东北地理所在青藏高原大型湖泊总悬浮颗粒物时空变化研究中取得新进展(图)

青藏高原 悬浮颗粒 水质监测

2022/8/10

青藏高原位于中国第一级阶梯,平均海拔高度在4000米以上,对全球变化具有敏感响应。该区域湖泊数量多、分布广、所占面积大,是亚洲水塔的重要组成部分。受到全球气候变化的影响,青藏高原湖泊面积、水位与水量发生了显著的变化由于降雨增加、冰川冻土融化。在过去的几十年里,湖泊面积扩张在青藏高原区域表现较为显著。在这样的环境背景下,青藏高原的湖泊水质可能会受到某些因素的影响而发生变化。传统的水质监测方法主要是通...

哈尔滨工业大学何玉荣教授做学术讲座(图)

哈尔滨工业大学 何玉荣教授 颗粒流体系统

2022/6/16

2022年6月10日下午,受重庆大学能源与动力工程学院冉景煜教授的邀请,哈尔滨工业大学何玉荣教授在线上作题为“颗粒流体系统中的介尺度科学问题探索”的学术讲座,此次讲座在线上和线下(重庆大学A区第八教学楼108教室A8108)同步进行。除本校师生外,还有来自哈尔滨工业大学、中国水利水电大学等高校的老师及同学在线上参加此次讲座,总人数超过100人。

中国科学技术大学生命科学与医学部周丛照教授和陈宇星教授课题组,利用单颗粒冷冻电镜技术解析了人类磷脂翻转酶ATP8B1-CDC50及其与生理底物磷脂酰丝氨酸复合物的三维结构,并借助一系列生化实验阐明了ATP8B1的底物特异性及其活性调控的分子机制。相关研究成果以“Structural insights into the activation of autoinhibited human lipid ...

2022年来我国华北地区频繁发生细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)浓度“双高”的污染过程,对PM2.5和O3污染协同控制带来了严峻挑战。高PM2.5浓度条件下出现高浓度O3被认为与气态亚硝酸(HONO)有关,但“双高”污染过程中引起O3增升的HONO关键潜在来源迄今还不清楚。为解决该问题,中国科学院化学研究所葛茂发研究员课题组联合北京化工大学刘永春教授课题组及芬兰赫尔辛基大学Markku Kul...

新粒子生成(NPF)是大气颗粒物的重要来源之一,对区域和全球气候、空气质量和人类健康有重大影响。新粒子生成事件在全球范围内不同背景下被普遍观测到,不同大气背景下颗粒物的粒径分布特征、NPF事件特征及其影响因素存在较大差异。虽然世界各地对新粒子生成事件和这些特征的研究很多,但对东南沿海城市的研究却很少,特别是在城市大气中存在轻污染的情况下。中科院城市环境所陈进生研究团队依托位于沿海城市厦门的大气环境...